أحياناً وانا بَدَّرِس كورس ما ، بحب ألفت نظر الطلبة إن الفيزيائيين دول (إلي أنا منهم) عالم كسالي قوي ويحبوا يختصروا ويلخصوا ويجيبوا من الأخر. وإن نص ، إن لم يكن أكتر ، الرموز الرياضية والإبتكارات الرمزية إلي بتوع الفيزيا إخترعوها قائمة علي الإختصار. كأننا مكسلين نكتب المعادلة علي بعضها فنألفلها رموز جديدة ، بل وأحياناً مباديء رياضية جديدة ، علشان نلخص ونختصر.

طيب هو الموضوع ده كسل بس ولا الحاجات دي ليها أسباب أعمق من كدة؟ أنا دايماً بقول برضه إن النوتيشين

Notation

إلي بنستعملها في الفيزياء ليها معاني أعمق من مجرد الكسل والإختصار ، وإن في كتير من الأحيان ، إن لم يكن كلها ، الرموز الجديدة (المختصرة) بتنبيء عن تفاصيل داخلية في المعادلات

Structure

ماكناش واخدين بالنا منه. بس عيب الهيصة دي إنها أحياناً تؤدي برضه إلي كلكعة المعادلات واللغة الرياضية إلي بنستخدمها بطريقة تؤدي إلي شيء من التوهان. وده منطقي لأنها قائمة علي لغة جديدة لازم تتعلمها الأول قبل ما تتكلم بيها.

التفاصيل الداخلية الجديدة دي في الأغلب بتقوم علي حاجة إسمها "مبدأ التناظر."

The principle of symmetry

ودي حاجة سهلة مش صعبة بس من كتر أنواعها المختلفة الطلبة أحياناً بتتوه. الفكرة هي إننا بنفترض إن قوانين الفيزياء ثابتة لا تتغير بتغير مؤثرات معينة ، والخاصية دي بتؤدي بالضرورة إلي إختصار في الرموز الرياضية المستخدمة وإبتكار رموز جديدة.

طيب إيه حكاية التناظر دي؟

الفكرة بسيطة ، تخيل معايا تجربة فيزيائية سهلة تقدر تعملها في معمل تانية ثانوي. إعمل التجربة وسجل النتائج. وبعدين غير في التجربة حاجة ، أي حاجة ، وسمي التغير إلي إنت غيرته "التغير ج" ، إعمل التجربة تاني وسجل النتائج. لو لقيت نفس النتائج هي هي ماتغيرتش يبقي سيادتك لقيت "تناظر" ، أو سيمترية ، في التجربة. بمعني أن التجربة إلي سيادتك عملتها متناظرة تحت التغير ج.

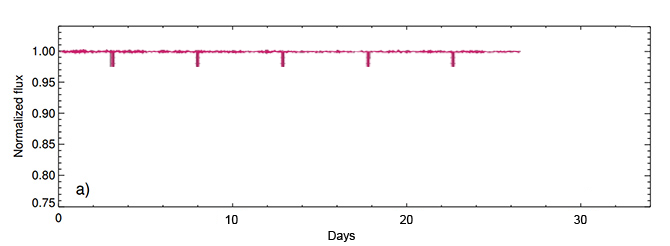

التغير ممكن يكون حاجة بسيطة. يعني مثلاً مجرد تغيير ميعاد عمل التجربة ده يعتبر تغير. عملت التجربة النهاردة الساعة ستة وكررت التجربة كل ساعة ، لو النتائج هي هي يبقي التجربة دي متناظرة تحت تغير مواعيد عملها ، بمعني أخر التجربة لا تتأثر بمرور الزمن.

سهلة أهي مافيهاش حاجة.

طيب إيه تاني تناظر موجود؟ بعد التناظر الزمني ممكن يبقي فيه تناظر مكاني ، يعني التجربة لا تتغير بتغيير مكان عملها. سواء علي الترابيزة دي ولا علي الترابيزة دي ، ولا في المدرسة دي ولا في المدرسة التانية ، بتدي نفس ذات النتيجة. وممكن نتخيل تناظر دوراني. إعمل التجربة ، وبعدين لف التجربة كلها علي بعضها في الفضاء خمسين درجة مثلاً وإعملها تاني. لو إدتك نفس النتيجة يبقي التجربة متناظرة تحت الدوران.

وهكذا.

نقدر هنا نعمم شوية ، بدلا ما نقول التجربة الفلانية

متناظرة تحت التناظر ج ، ممكن نعمم كمان ونقول إن القوانين الفيزيائية إلي

قامت عليها التجربة بذات نفسها متناظرة تحت ج. يعني قوانين الفيزياء دي لا تتأثر لا بمرور الزمن ، ولا بتغير المكان ، ولا بالدوران في إتجاه جديد. خلينا نسمي التلات أنواع دول من التناظر "تناظرات زمكانية" لأنها مرتبطة بالمكان والزمان. ماشي!

الكلام ده عام؟ يعني هل كل قوانين الفيزياء متناظرة تحت التناظرات الزمكانية؟ مش بالظبط. مثلاً لو التجربة بتاعتك هي تجربة لقياس إتجاه الجاذبية الأرضية ، وعملت التجربة لقيت إتجاه الجاذبية "لتحت" بالنسبة للجهاز بتاعك يعني في إتجاه الأرض ، وبعدين لفيت التجربة تسعين درجة وعملت التجربة تاني ، لقيت إن الجاذبية المرادي في إتجاه "الجنب" بالنسبة للجهاز بتاعك ، لأنها برضه في إتجاه الأرض بس إنت لفيت الجهاز. إذاً التجربة بتاعتك هنا غير متناظرة دورانياً. بس خلي بالك من حاجة. إنت لما لفيت التجربة لفيت الجهاز بس ، وسبت الأرض إلي إنت واقف عليها مالفيتهاش. لو كنت لفيت الجهاز ولفيت الأرض كمان كنت حتلاقي إتجاه الجاذبية برضه لتحت!

الله؟ يعني إيه؟

يعني علشان تحدد إذا كانت التجربة متناظرة لازم التغيير إلي حتعمله فيها يشمل كل عناصر التجربة ، التجربة المرتبطة بالأرض ما ينفعش تلفها لوحدها لأن الأرض هنا جزء من التجربة.

طيب فرضنا إننا أخدنا كل ده في الإعتبار ، هل نقدر نستنتج إن قوانين الفيزياء متناظرة زمكانياً؟ يعني مثلاً أي تجربة لو إستنينا عليها سنة أكيد أكيد يعني مش حتتغير وتدينا نتائج جديدة؟

الحقيقة لأ مش أكيد ، إحنا مفترضين إن الفيزياء متناظرة زمكانياً ، لايوجد عندنا أي دليل قاطع إن قوانين الفيزياء لا تتغير بتغير المكان مثلاً ، وإن التجربة إلي بتعملها هنا علي كوكب الأرض حتديك نفس النتيجة لو عملتها علي كوكب شمهورش في المجرة الفلانية علي مسافة عشرتاشر سنة ضوئية. كل تجاربنا وكل أرصدتنا الفلكية قائمة علي الفرضية دي. لو ثبت إن قوانين الفيزياء بتتغير من مكان إلي مكان أو من زمان إلي زمان أو من إتجاه إلي إتجاه أخر يبقي النتائج إلي بنطلع بيها من التجارب غلط ومحتاجة تتصحح.

طيب نعرف إزاي؟ ممكن يبقي أحياناً فيه أدلة ، وكتير من بتوع الفيزياء ، والفلك أيضاً ، دايماً بيدوروا عليها وبيركزوا فيها ، علشان لو لقوها حيبقي الموضوع خطير جداً.

تخيل مثلاً سرعة الضوء ، كلنا عارفين إنها ثابتة ولا تتغير بالنسبة لأي راصد ليها. وبناء علي ذلك إحنا بنقيس المسافات بين الأجرام السماوية مثلاً ، وبنحدد عمر الكون بناء علي ذلك. لكن تصور لو إننا إكتشفنا إن سرعة الضوء متغيرة بمرور الزمن ، وإن الضوء كان أسرع بكتير مم هو عليه الأن في بداية الكون مثلاً. ده معناه إن كل القياسات بتاعتنا غلط ولازم نقيسها من جديد ، وتلاقي إن الكون يطلع أصغر أو أكبر سناً مم كنا نعلم. هل فيه أي أدلة علي كدة؟ لأ مافيش ، لكن ده لم يمنع بتوع الفيزياء النظرية إنهم يدرسوا هذه الإحتمالية ويضعوا شروط ليها ويدوها لبتوع الفلك والكوزمولوجي علشان ياخدوا بالهم منها ويدوروا عليها.

تستغرب بقي لو قلتلك إن فيه نظرية مشهورة في الفيزياء بتربط التناظر بصفة عامة بقوانين البقاء المختلفة. يعني التناظر الزمني مثلاً مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بقانون بقاء الطاقة ، أن الطاقة لا تفني ولا تستحدث من عدم ، وإن التناظر الزمني لو ثبت خطأه يتبع ذلك فوراً خطأ قانون بقاء الطاقة ، وتصبح الطاقة ممكن تفني وممكن تستحدث من عدم. النظرية دي إسمها نظرية نيثر

Noether's theorem

علي إسم مكتشفتها وهي عالمة الرياضيات الألمانية إيمي نيثر. النظرية دي في منتهي الخطورة لأن ربط التناظر بقوانين البقاء معناه إن إنهيار دي يؤدي إلي إنهيار دي. وكلنا عارفين إن قانون بقاء الطاقة (مثلاً) هو أحد أساسيات الفيزياء وإنهياره ليس بالموضوع السهل ولا البسيط. دي تبقي مصيبة كبيرة ، أو علي الأقل شيء ينبيء إننا كل السنين دي كنا فاهمين غلط.

إلي الأن ولله الحمد مافيش إنهيار ولا حاجة ، قوانين الفيزياء محترمة نفسها ومتناظرة زمكانياً. لكن ده لا يمنع أبداً إحتمالية حدوث هذا الإنهيار. هو الحقيقة مش إنهيار قوي ، أنا دايماً بقول إن إكتشافنا إننا كنا غلطانين ده في الواقع مش حاجة وحشة ، لأن ده معناه إننا علي وشك إكتشاف فيزياء جديدة أعمق من القديمة وأكثر شمولاً ، ودي حاجة لطيفة مش وحشة وتخلي المشوار مسلي أكثر.

فيه تناظرات تانية؟ أه فيه ، كتييييييير ، بس كفاية عليكوا كدة النهاردة.